Auswandererschiff Bark „Theone“

1863/1864

| Zuerst veröffentlicht in: MECHANIKUS, München 1966-1967 |

Download PDF Download EPUB PDF/HTML/EPUB-Umsetzung: Bodo van Laak |

| Dieser Artikel ist ursprünglich in 6 Teilen erschienen (Teil I, Teil II, Teil III, Teil IV, Teil V und Schluß). Dies erklärt die Sprünge in den Seitenzahlen. Um eine großformatige Darstellung der Tafeln zu ermöglichen, hat der MECHANICUS die großen Tafeln als Mittelblätter über verschiedene Ausgaben verteilt. Diese Mittelblätter wurden hier am Ende des Artikels eingefügt. Die Nummerierung der Bilder auf wurde zwecks besserer Orientierung gegenüber der Print-Ausgabe im MECHANICUS angepasst. | |

Teil I – Seite 228

Teil I

Abb. I-1 Ziemlich romantisch und reichlich theatralisch stellten sich die zornigen jungen Männer des 19. Jahrhunderts Ihre Reise in die neue Welt vor. Revolutionär gesinnt und unter dem schwarz-rot-goldenen Banner vereint, so wollten sie künftig als freier Mann auf freier Scholle leben. Frauen scheinen nicht mit von der Partie gewesen zu sein: weibliches Pathos war damals offenbar nicht darstellbar

(Abb. I-1, I-2 u. I-8 Aus den „Fliegenden Blättern“ von 1845ff.; Abb. I-3 — I-7 Originalphotos des Verfassers)

Teil I – Seite 229

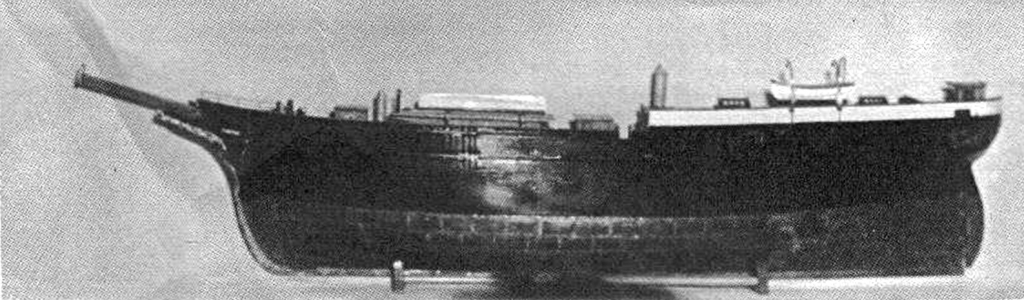

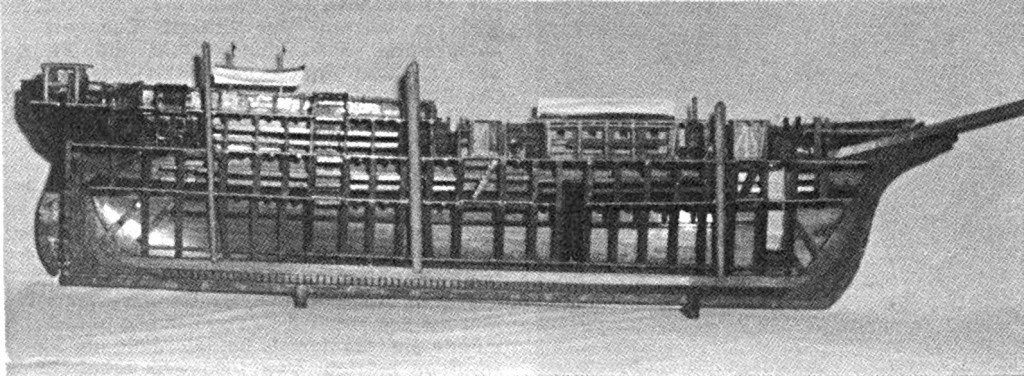

Abb. I-3 u. I-4 Halbmodell des Auswandererschiffs „Theone“. Nachbau von Karlheinz Marquardt für das Verkehrsmuseum Berlin. Das Original befindet sich im Morgenstern-Museum Bremerhaven.

Eines der letzten Exemplare der sogenannten Auswanderersegler war die Bark „Theone“. Im Gegensatz zu vielen anderen Schiffen, die man nur konjunkturbedingt für die Auswandererfahrt einsetzte, war sie eigens für diesen Erwerbszweig konstruiert. Die lange Poop, welche bis an den Großmast geführt wurde, und die Lukenhäuser sind z. B. kennzeichnende Merkmale eines Fahrgastschiffs.

Die „Theone“ wurde 1863 von der Reederei T. L. Brauer & Sohn in Bremen bei der Werft J. C. Tecklenborg in Geestemünde, dem zum Königreich Hannover gehörenden Teil des heutigen Bremerhaven, in Auftrag gegeben. Bis 1864 wurde sie fertiggestellt.

In den bremischen Schiffahrtsakten gibt es Vermerke über den Bielbrief (v. 14.7.1864, Bremen Chiffre VI Nr. 423) und über die Vermessungs-Nr. 2566 vom 24. Juni 1864. Darin heißt es: Bark „Theone“: Geführt von E. Helmers, Bremen, gebaut in Eichenholz mit einem Verdeck, mit festem Zwischendeck und festen Zwischendecksbalken, Volkslogis über Deck und mit Binnenbordbeplankung. Die Länge zwischen den Steven in der Richtung des Hauptverdecks 150’4″.

| vorn | mitte | hinten | |

| die Tiefe | 21′ 6,5″ | 20′ 4″ | 20′ 6,5″ |

| die obere Breite Querschiff | 28′ 9″ | 29′ 4″ | 28′ 2″ |

| die mittlere Breite | 29′ 6″ | 30′ 2″ | 28′ 2″ |

| die untere Breite | 27′ 1″ | 29′ 8″ | 25′ 4″ |

| die erste Abschnittshöhe | 2′ 9″ | 3′ 3″ | 2′ 5″ |

| die zweite Abschnittshöhe | 5′ 3″ | 4′ 9″ | 4′ 10″ |

Teil I – Seite 230

I. Aufbau

| Länge | Tiefe | Breite |

| 65’8″ | 6’2″ | 27′ |

Die Maßangaben sind Bremer Fuß, wobei 1′ = 0,2893m beträgt. Der Bremer Commerzlast entsprechen 3000 Pfund. Über die Reisen der „Theone“ und ihren Verbleib ist wenig überliefert. Nach einem erhalten gebliebenen Original-Halbmodell kann das Schiff aber bis ins Einzelne geschildert werden.

Über die Herkunft des Modell ist einiges bekannt. Es stammt aus dem Nachlaß des großen deutschen Segelschiff-Konstrukteurs Georg W. Claussen und befindet sich jetzt im Morgenstern-Museum, Bremerhaven. Der junge Claussen trat 16-jährig als Schiffszimmerlehrling bei der Werft J. C. Tecklenborg in Geestemünde ein, die damals im Jahr 1861 nur Holz-Schiffbau betrieb. Von 1865-69 arbeitete als Zeichner bei der schottischen Werft Caird & Co. in Greenock. Dort wurden seinerzeit die großen Dampfschiffe für den „Norddeutsche Lloyd“ und die „Hapag“ erbaut. Danach wieder bei Tecklenborg, wurde Claussen 1872 Prokurist und 1876 Mitinhaber der Werft. 1897 änderte sich die Gesellschaftsform des Unternehmens. Man wandelte es um in eine Aktiengesellschaft und Claussen wurde der technische Direktor. Er schuf u. a. die großen Segelschiffe der Welt, die „Potosi“ und die „Preußen“. Von ihm stammen die Entwürfe für das Segelschulschiff „Großherzogin Elisabeth“ und für die Polarexpeditionsschiffe „Germania“ und „Admiral Tegethof“. Er erhielt höchste Auszeichnungen und wurde durch die

Abb. I-8 Man hörte damals so mancherlei über den Komfort, der die Zwischendeckpassagiere während der Uberfahrt erwartete

Teil I – Seite 231

Verleihung der Titel Königlicher Baurat und Dr. Ing. h. c. geehrt, bevor er 1920 starb. Zeitweilig schrieb man G. W. Claussen auch den Bau des „Theone“-Modells zu. Als die Theone projektiert und auf Kiel gelegt wurde, war er zwar schon auf der Werft, damals arbeitete er aber noch als Lehrling und wird wohl nur in dieser Eigenschaft am Bau des Schiffs mitgewirkt haben. Das Modell ist keine Lehrlingsarbeit; es wird dem berühmten Segelschiffkonstrukteur erst später lieb und teuer geworden sein, weil es ein Bauvorhaben aus seinen ersten Lehrjahren darstellte.

Vor einem Jahrzehnt wurde das Modell dem Verfasser dieses Beitrags zur Restaurierung übergeben. Bei dieser Gelegenheit entstanden die ersten Modellzeichnungen. Sie konnten berichtigt werden, als später die Vermessungsangaben ausfindig gemacht wurden. Eine gründliche Überarbeitung folgte, nachdem sich im Focke-Museum zu Bremen eine Modellkopie fand; sie hatte noch die Decksaufbauten, die vom Original verschwunden waren. Nach den berichtigten und ergänzten Zeichnungen stellte der Verfasser ein neues Halbmodell her, das für das im Aufbau befindliche Verkehrsmuseum in Berlin bestimmt war.

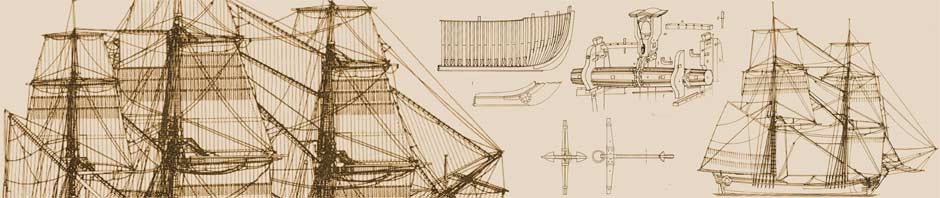

Ein Halbmodell ist für den Fachmann ein vortreffliches Studienobjekt. Einem größeren Kreis der Modellbauer erscheint es allerdings nicht ganz so interessant; jedenfalls würden sie es nicht unbedingt in seinem Originalzustand nachbauen wollen. Aus diesem Grund wurde den Halbmodell-Plänen ein Takelriß beigefügt. Er entspricht dem einer Bark der sechziger Jahre, wobei die große Neuerung dieses Jahrzehnts, die geteilten Marssegel, schon berücksichtigt wurden.

Teil II – Seite 280

Teil II

In unserer Umgangssprache ist man mit dem Auswanderer schnell fertig: er will hinaus — was soll’s — mag er wandern. In Wirklichkeit wandert unser Mann keine halbe Meile weit. Zu Fuß erledigt er die Formalitäten; nun geht er vielleicht noch vom Hotel bis zum Taxi und von dort bis zur Abfertigung; mit ein paar Schritten erreicht er dann die Gangway, und wenn er schließlich im Flugzeug sitzt, ist er ein Auswanderer. Wenige Stunden später wird er von den zuständigen Behörden als Einwanderer empfangen. So rasch geht das jetzt auf der Wanderschaft, und die Füße können dabei ausruhen.

Ein Auswandererschiff des 19. Jahrhunderts war länger unterwegs. Wenn es aber mit Kurs auf Nordamerika den Heimathafen verließ, beherbergte es auf seinen Decks auch keine wanderlustigen Fußgänger. Vielleicht war das Wort vom „Auswanderer“ schon damals veraltet.

Probleme der Auswandererfahrt im 19. Jh. (Ein Exkurs)

Es gab Zeiten, in denen man wandernd das heimatliche Fürstentum verließ; jenseits der Grenze war man in der Fremde. Wer damals freizügig sein durfte, nahm Dienste beim Kaiser, beim Sultan, beim Zaren oder auch beim Großchan. Zu jeder Zeit waren Leute unterwegs, die irgendwo in der Welt eine neue Bleibe suchten. Auswanderer nannte man sie trotzdem nicht; sie blieben, was sie waren, und machten bei fremden Völkern vielleicht ihr Glück. Manchmal in der Historie nahm der Wandertrieb Massencharakter an; man spricht deshalb von den Epochen der Völkerwanderung. Das Wort darf ganz buchstäblich genommen werden, aber eine Auswanderung im heutigen Sinn bezeichnete es kaum.

Wenn man die Sprache beim Wort nimmt, merkt man bisweilen, daß sie offenbar an Alterserscheinungen krankt; nur aus Gewohnheit nehmen wir davon wenig Notiz. Das zusammengesetzte Tätigkeitswort „auswandern“ stammt aus Vorstellungsbereichen, zu denen es keine moderne Entsprechung mehr zu geben scheint. Es gehört einer weit zurückliegenden Vergangenheit an, und trotzdem kennt man auch heute noch ein Auswandererproblem.

„Auswandern“ ist eine genaue Übersetzung des lateinischen Wortes „emigrare“, das man im Altertum anwendete, wenn einer den Staub Roms von den Füßen schüttelte, um ebenso unfreiwillig wie endgültig in die Provinz zu ziehen. Das Schicksal eines solchen Emigranten hielt man für beklagenswert; es war womöglich schlimmer als der Tod. Der Betroffene empfand es als sein persönliches Unglück, daß er hinfort

Abb. II-1 Der Deutsche Auswanderer

| Ja, ja, so ist’s, es kann nicht anders seinSo stell’ ich mir das Leben drüben vor;Auf schnell! Schifft nach Amerika mich ein;in Deutschland bleibt wohl künftig nur ein Thor. | O weh! O weh! Welch gräßlicher Betrug!O Vaterland! Wie sehn ich mich nach dir!Ich sterbe hier elendiglich am Pflug —Und Frau und Kinder holt Löw‘ und Geier mir. |

Teil II – Seite 281

nicht mehr im Staatswesen der Freunde und Verwandten leben durfte. Der Zwanq zur Emigration kam einer Ausstoßung gleich. Nun war aber die Hochkultur der antiken Heimatstadt ringsum von barbarischen Völkerschaften umgeben. Es mochte deshalb ganz gleichgültig sein, wohin sich der Emigrant wendete. Dies ist auch der Grund, warum das Wort „auswandern“ immer einen unbestimmten Richtungsbezug als charakteristisches Merkmal hat. Definiert wird der Ausgangspunkt, das Ziel liegt im Dunklen.

Auf die Auswanderer, die im 19. Jh. und später ihr Glück in Amerika versuchen wollten, läßt sich der Begriff nicht mehr ohne weiteres in dieser seiner altertümlichen Bedeutung anwenden. Von der neuen Welt erwarteten sich die meisten Auswanderer ein besseres Staatswesen, als sie es zu Hause angetroffen hatten, und sie gingen freiwillig. Auch wir bedenken jedesmal den Grad der Freiwilligkeit, wenn wir nach unserem Sprachgefühl zwischen Auswanderern und Emigranten unterscheiden.

In der neueren Geschichte Europas ist es recht häufig vorgekommen, daß die Völker ihre jeweilige Heimat höher bewerteten als die Fremde. Solches geschah vor allem nach der französischen Revolution, als sich die modernen Nationalstaaten konstituierten. Dem national empfindenden Bürger war es von da an nicht mehr übelzunehmen, wenn er der Meinung war, es herrschten wieder ganz ähnliche Zustände wie im klassischen Altertum. Für seinen Hausgebrauch zerlegte er die Welt in 2 Teile und unterschied in gutem Glauben: hier Vaterland — dort Barbarei. Der unbestimmte Richtungsbezug des Wortes „auswandern“ schien damit einen neuen Sinn erhalten zu haben, und unsere Sprache wurde um ein zählebiges Schlagwort bereichert.

Wer aus dem Nationalstaat auswanderte, beleidigte genau genommen die Zurückbleibenden, denn er gab ihnen zu verstehen, daß er ihre hochgeschätzte Lebensweise gerne gegen eine andere eintauschen wolle. Von dieser Möglichkeit der Mißfallskundgebung wurde zu Beginn des 19. Jh. reichlich Gebrauch gemacht. Ein Bürger, der machtlos gegen die bestehende Ordnung aufbegehrte, konnte das Land unter Protest verlassen. Die Regierungen hofften, mit den Protestwanderern würde sich auch der Geist der Rebellion verflüchtigen und so nahm die Auswanderung bald bedrohliche Ausmaße an. Sie wurde für die Völker Europas zum Problem.

Das Beispiel für eine Protestauswanderung hatten 1620 die puritanischen Pilgerväter gegeben. Als die Independenten mit ihrem Schiff „Mayflower“ nach Amerika segelten, kam es nicht von ungefähr, daß sie ihre Seereise als „Pilgerschaft“ verstanden wissen wollten. Nach überkommenen scholastischen Begriffen faßte sie ihr Leben ohnehin als metaphysische Wanderschaft auf; in protestantischer Absicht wollten sie außerdem an ein biblisches Ereignis erinnern. Sie kamen sich vor wie das Volk, das

Teil II – Seite 282

unter Moses die leckeren Fleischtöpfe Ägyptens aus religiösen Gründen zurückließ, und wandten sich dem Land ihrer Hoffnung leichten Herzens zu. Diese protestantische Pilgerschaft verhält sich zur englischen Reformation wie die Wanderschaft der nachfolgenden europäischen Siedler zur französischen Revolution.

Vom Wanderer unterscheidet sich der Pilger durch seine religiöse Absicht. So wie sich die Pilgerväter aufmachten, um die religiöse Freiheit zu erlangen, so strebten die europäischen Auswanderer des 19. Jhs. zumeist nach bürgerlicher Freiheit. Jene moderne Form der Auswanderung, die wir begrifflich von der Emigration unterschieden haben, erweist sich somit als eine säkularisierte Pilgerschaft. Das Wort „Auswanderung“ hätte der Zeitgenosse dann als Fortbewegungsweise im geistigen Bereich zu verstehen. Dort geht man heute noch schrittweise vor, und niemand fährt. Auch der unbestimmte Richtungsbezug der Auswanderung erhielt hier einen neuen Sinn, denn das Reich der Ideen ist draußen und dort überall.

Wer die tiefere Problematik der Auswandererfahrt des 19. Jhs. begreifen will, sollte sich mit den Gedankengängen der Romantik vertraut machen und die Geschichte des Nationalismus in Europa zu verstehen suchen. Absichtlich verzichten wir darauf, die historischen Tatsachen zu wiederholen; nur einige Zeitdokumente sollen hier für sich sprechen.

Eine Zeitschrift, die im Bürgertum des Deutschen Bundes und des späteren Kaiserreiches weite Verbreitung erlangte, waren die „Fliegenden Blätter“. Die Redaktion sympathisierte seit ihrer Gründung im Jahre 1844 mit dem Gedanken der deutschen Einheit. Durch die ersten Jahrgänge zieht sich eine tendenziös illustrierte Fortsetzungsgeschichte, die unter dem Titel „Die deutschen Auswanderer“ veröffentlicht wurde. Die Verfasser geben einerseits zu, daß man der Unfreiheit im deutschen Vaterland derzeit nur durch die Auswanderung entrinnen könne, warnen aber gleichzeitig vor einem solchen Entschluß. Ihre Satire zielt in versteckten Anspielungen auf die Einführung einer Amerika-ähnlichen Demokratie in Europa. ln der Bildgeschichte wird der sozialistische Revolutionär Barnabas Wühlhuber zum Reisegefährten des bürgerlichen Spekulanten Kasimir Heulmaier. Vereint im Auswandererschicksal, verbrüdern sich die politischen Gegner und unterhalten sich in liederlichen Dialogen, die auch heute noch kabarettreif wären. Nach 1856 verschwindet die politische Tendenz aus den „Fliegenden Blättern“. Unsere Illustrationsproben beziehen sich deshalb nur auf die Anfänge der Besiedelung Nordamerikas im 19. Jh. Red.

In den Jahren von 1820 bis heute unternahmen etwa 7 Millionen Deutsche das Wagnis der Auswanderung. Viele weitere Millionen aus den europäischen Nachbarländern gesellten sich während des gleichen Zeitraums zu ihnen. Die Familien der weißen Einwanderer Amerikas stammen aus Europa, und zu einem großen Teil sind sie seit nicht viel mehr als 100 Jahren in der neuen Welt. Geistiger Besitz der abendländischen Kultur kam mit den Auswanderern nach drüben, und es gibt Fälle, in denen in Amerika etwas verwirklicht wurde, das in Europa zur gleichen Zeit höchstens gedacht werden durfte.

Abb. II-2 Mittel gegen die Auswanderung

„Ich hab ihn rufen lassen, Gemeinde-Vorsteher, weil er ein vernünftiger Mann ist, der die Leute kennt — sag‘ er mal, fällt denn ihm nichts ein, wie man unseren Bauern die Lust zum Auswandern vertreiben könnte?“

„Dafür könnt man grad schon sorgen — thät’s denn so schwer halten, wenn unsre Regierungen das Nordamerika an sich bringen sollten? — Wenn das gieng, Eur Gnaden, und das Land wär erst mal teutsch — ich kann’s Eur Gnaden schon ganz gewiß sagen, nachher hat die Gschicht mit dem Auswandern ihr End auf alle Zeiten.“

Während des 19. Jhs. war die neue Welt für Zuzug fast unbeschränkt aufnahmefähig. Dafür begann man es aber in Europa zu merken, wie viele arbeitsfähige Menschen schon fortgezogen waren. Den Konkurrenzkampf mit dem gelobten Land der Freiheit konnte man nicht gut durch Zwangsmaßnahmen beginnen. Ein generelles Verbot der Auswanderung wäre aus mancherlei Gründen unzweckmäßig gewesen.

Wer warnen wollte, verlegte sich deshalb aufs Argumentieren.

Die diesbezüglichen Dokumente aus den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts liest man heute nicht ohne Rührung, weil sie von Hilflosigkeit zeugen. Von einer halbwegs gerechten Verteilung des Sozialprodukts kann zu dieser Zeit keine Rede sein. Die Arbeiterschaft protestiert wegen unzureichender Entlohnung, und die Unternehmer klagen währenddessen über die Abwanderung von Arbeitspotential. Der Bürgersmann hatte sich lange Zeit mit dem Gedanken beruhigt, die Auswanderungswilligen würden den untersten Volksschichten entstammen und das Vaterland könne sie wahrscheinlich entbehren; da spricht es sich auf einmal herum, daß auch begüterte Leute den weiten Weg nicht scheuten. In ihrem Jahrgang 1859

Teil II – Seite 283

teilte die Deutsche Auswandererzeitung der Leserschaft mit: „Die Rede vom armen Auswanderer ist nur noch selten am Platz.“ Durch Informationen dieser Art wurde Sorge geweckt, und man fürchtete, es könne allmählich zu viel an Volksvermögen abgezogen werden. Mit Zahlenangaben zum Kapitalexport der letzten Jahrzehnte wartete Bismarck 1885 auf. Er widersprach zunächst dem Vorwurf, daß die Not Triebfeder der Auswanderung sei und stellte fest: „Die hohen Auswandererziffern sind ein ganz genauer Maßstab für das Steigen unseres Wohlstandes: je besser es uns geht, desto höher ist die Ziffer der Auswanderung.“ Neuerdings würden nur noch „wohlhabende Leute“ und „die besseren Arbeiter“ auswandern. In den Jahren von 1832—1855 seien insgesamt 200 Millionen Taler ausgeführt worden. Der Kapitalexport durch Auswanderer habe dann in dem viel kürzeren Zeitraum von 1850—1860 schon die stattliche Höhe von 236 Millionen Gulden (1 Gulden = ca. 2 Taler) erreicht. Um die Jahrhundertmitte rechnete man überschlagsweise damit, daß der Durchschnittsauswanderer eine Barschaft von 80 bis 600 Talern mitführte.

Mochte auch der eine oder andere Staatsmann die zu diesem Thema gesammelten Nachrichten für alarmierend halten; ernsthafte Konsequenzen zog der Staat nicht daraus. Wahrscheinlich hatte das Auswanderergeschäft auch im Inland einige verlockende Seiten, die dem Staat zu Buch schlugen.

Im Preußischen Jahrbuch von 1858 bemühte man sich um beruhigende Argumente. Es heißt dort: „… daß die deutschen Auswanderer nicht mit allem, was sie haben und sind verlorengehen, vielmehr auf Handel und Industrie Deutschlands einen entschieden fördernden Einfluß üben.“ Noch deutlicher wird die Deutsche Auswandererzeitung, wenn sie im gleichen Jahr schreibt: „Auswanderungspolitische Handlungen Deutschlands, die sich gegen die USA richteten, würden dem deutschen Handel tiefere und nachhaltigere Wunden schlagen, als jemals feindliche Kaper und Blockaden gethan haben. Daß von den Passagiertransporten heutzutage fast aller Handel zwischen Europa und Amerika unmittelbar abhängig ist, weiß jedes Kind. Alle großen Handelsplätze der Staaten Großbritannien, Frankreich, Belgien. Holland, welche das amerikanische Geschäft betreiben, verdanken ihre commerzielle Geltung vorzugsweise der Beförderung von Auswanderern. Ohne Auswanderung keine Rhederei, ohne Rhederei kein Waarenaustausch — diese Regel gilt überall.“

Die zitierten Meinungsäußerungen stehen hier für viele andere, die man mehr oder minder in gleichartiger Form den zahlreichen deutschen und ausländischen Publikationen entnehmen kann, die über dieses Thema während der 2. Hälfte des 19. Jhs. gedruckt wurden. Selbstverständlich mußte es für die europäischen Staaten von Vorteil sein, wenn sie möglichst viele eigene Leute im Land des großen Handelspartners und künftigen Rivalen ansiedeln konnten. Dies schon in der Jahrhundertmitte erkannt zu haben, ist aber ein Verdienst der beflissen argumentierenden Journalisten, denn sie legten damit erstaunliche Zeugnisse von staatsmännischer Klugheit und kaufmännischer Weitsicht ab. Uns kam es im gegebenen Zusammenhang vornehmlich darauf an, eine Art Bilanz aufzumachen. Die Gewinn- und Verlustrechnung hat für die Länder Europas offenbar recht zufriedenstellende Ergebnisse gezeitigt. In der Bilanz des europäischen Auswanderergeschäfts scheint die Haben-Seite interessante Zahlen ausgewiesen zu haben.

Unser Hauptthema handelt von dem Auswandererschiff „Theone“, das in der 2. Hälfte des 19. Jhs. auf einer Weserwerft gebaut wurde und nachmals in Bremen beheimatet war.

Allein schon deshalb messen wir der bremischen Schiffahrt in unserem Exkurs eine gewisse Vorzugsrolle zu. Wenn man aber schon von der Auswandererfahrt berichtet, kommt Bremen wie von selbst ins Gespräch, weil sein Hafen diesem Erwerbszweig einen sehr großen Teil seines internationalen Ranges verdankt. Bremen wurde zum Haupt-Ausreisehafen der deutschen Auswanderer. Sein Wiederaufstieg war dann steil und vollzog sich fast unbegreiflich schnell.

Die Menschen, die in Europa den Anfang des 19. Jhs. als Erwachsene erlebten, standen noch lange sehr stark unter dem Eindruck der französischen Revolution. Bremen gehörte von 1810 bis 1813 zum französischen Kaiserreich und galt in ihm als Hauptstadt des Departements Unterweser. Unter dem Namen einer freien Hansestadt vollzog es zwei Jahre später den Beitritt zum Deutschen Bund. Wer aber um 1815 in diese Hansestadt gekommen wäre, hätte dort kaum mehr einen benützbaren Seehafen vorgefunden. Die Verbindung zum Meer versandete zusehends. Auf der Höhe von Bremen war die Weser so seicht geworden, daß man sie bei Ebbe an einzelnen Stellen mühelos durchwaten konnte; wer dies tat, wurde höchstens bis zum

Teil II – Seite 284

Knie naß. Ein Großteil des Bremer Seeschiffverkehrs mußte über das etwa 30 km seewärts gelegene Brake abgewickelt werden, das aber schon im Ausland, d. h. im benachbarten Großherzogtum Oldenburg, lag. Die Situation des eigenen Hafens schien ausweglos zu werden. Viele Schiffshandwerker und Geschäftsleute waren schon in das Nachbarland abgewandert, und immer noch schritt die Versandung der Weser unaufhaltsam fort. Der Bremer Bürgermeister Smidt betrieb schließlich die Verlegung des Hafens ans Meer und schuf in den Jahren 1825—1830 die Voraussetzungen dafür. Gegenüber von Geestemünde (dem früher hannoverschen Teil der heutigen Stadt Bremerhaven) wurde 1827 Bremerhaven gegründet. Ein Spötter schrieb dazu den grimmigen Vers:

Wahr ist diese Prophezeiung nicht geworden. Das Verdienst dafür gebührt einerseits dem Bürgermeister Johann Smidt, der sich um den Abschluß hansischer Handels-Schiffahrts- und Konsularverträge mit den neu gegründeten amerikanischen Republiken bemühte. Andererseits waren hier auch die zahlreichen Makler und Reeder am Werk, die das Auswanderergeschäft betrieben und für eine regelmäßige Schiffsverbindung nach Nordamerika sorgten. Zu Beginn schienen die Schwierigkeiten fast unüberwindlich groß zu sein.

Bis zum Ende des 18. Jhs. galten die Bestimmungen der sogenannten Navigationsakte, nach denen die Neue Welt nur über England und auf englischen Schiffen zu erreichen war. Mit dem amerikanisch-englischen Friedensvertrag von 1782 wurde die Navigationsakte kraftlos, so daß nun auch nichtenglische Schiffe am Handel mit großen Teilen Amerikas teilhaben konnten. Die Auswandererfahrt durfte damit trotzdem nicht offiziell beginnen. Die Auswanderung aus Deutschland war nämlich unerlaubt, wenn auch nicht unmöglich.

Das Verbot erging im Jahre 1768 durch Kaiser Joseph II. Dort, „wo der gemeinschädliche Unfug sothaner Werbungen am häufigsten getrieben wird, vorzüglich und namentlich…“ für Hamburg, Lübeck und Bremen, wurde ein Gesetz erlassen, welches die Beförderung von Auswanderern verbot und die Unternehmer mit Leib- und Todesstrafe bedrohte.

Abb. II-4 Nacht an Bord„Sehn Se, liebes Wühlhuberchen, s‘ ist doch kee Spaß, so ne Seereise; ich sage Se, wees Gott, wenn das Amerika mich täuscht, nachher bin ich außer mir. ‚Westwärts zieht die Weltgeschichte‘, sagt e großer Dichter, abber e Land ohne König, ohne vornehme Herren, ohne Hofmusik, ohne Hoftheater, ohne Hofjagd-Intendanz, ich sage Se, Wühlhuberchen, s‘ kann sich nicht halten, s‘ mags machen wie’s will. — Die Amerikaner müssen ihren König kriegen, mer muß den unglücklichen Menschen zu ihrem Glück verheilen — das ist jetzt unsre Aufgabe.“

In einer Zeit, in der die Welt erzitterte, in der allerorts Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verlangt wurden, konnte ein solches Gesetz zwar gültig bleiben, seine Einhaltung ließ sich aber kaum mehr durchsetzen. 1804 fühlte sich der Senat von Bremen stark genug, um sich eindeutig vom Reichsgesetz des Jahres 1768 zu distanzieren. Die damalige Proklamation ist heute noch eine erquickliche Lektüre. Vom Gesetz des Kaisers Josef II. heißt es in ihr, daß es „… etwas hartes, anstößiges, dem Heilgeiste nicht entsprechendes hat, da es freye Menschen hindern will, ihr wahres oder vermeindliches Glück wenigstens mildern zu wollen. Es ist barbarisch und dem menschlichen Gefühl widersprechendes, um Leute, die in ihrem Unterlande darbten oder gedrückt wurden und gewiß nur um deswillen, weil sie entweder für sich und die ihrigen ihr Auskommen nicht fanden oder unter der Fessel des Despotismus schmachteten, zu dem allemal harten Schritt, um ihren Heerd, ihr Vaterland, Freunde und Verwandte zu verlassen sich entschlossen und nun die weite Reise hierher gemacht haben, nun ohne weiteres zurücktreiben zu wollen.“ Um sich gegen Anschuldigungen des Reiches abzusichern, beschloß man lediglich, die Sache „nicht mit zu vielen Eifer, nicht zu öffentlich zu betreiben“.

Dieses einschränkenden Nachsatzes hätte es nun allerdings kaum mehr bedurft. Der nichtöffentliche Eifer war damals schon 2 Jahrzehnte lang am Werk. 1782, in dem Jahr, in dem die Navigationsakte außer Kraft gesetzt wurde, fuhr das erste bremische Schiff nach Baltimore. Es war die „Lavater“. Andere folgten bald nach, und jedes nahm Passagiere mit. Gegen Ende des 18. Jhs. enthielten die Bremischen Zeitungen regelmäßig die Annoncen von 3 bis 8 Schiffen, die Plätze für Auswanderer anboten. Das Reichsauswanderungsverbot fiel erst 1815. Die halblegale Auswanderungsfahrt kam aber schon vorher zum Erliegen, weil 1806 der preußisch-französische Krieg ausbrach.

Teil II – Seite 285

Im Vergleich zu dem, was sich nach der Niederlage Napoleons im Auswanderergeschäft tat, verblaßte alles bisher dagewesene. Auf dem Wiener Kongreß trat Bremens Bürgermeister Smidt als einer der führenden Männer auf. Seine rastlose Tätigkeit fand damals internationale Anerkennung; zu Hause erntete er die Früchte seiner Arbeit. 1817 wurde die Auswanderungsschiffahrt wieder aufgenommen. In diesem Jahr liefen drei bremische Schiffe mit Kurs auf Nordamerika aus. Später wurden es mehr. Von 1830 bis 1836 verließen annähernd 700 Schiffe mit Auswanderern den Bremer Hafen. In der Folgezeit bis 1880 registrierte man dort etwa 7500 Schiffe, und sie brachten mehr als 1,6 Millionen Menschen über den Ozean. 1857 wurde der Norddeutsche Lloyd als erste deutsche Großschiffahrtsgesellschaft gegründet.

Abb. II-5Wühlhuber: „Herrgottssakrr — ist das auch an Fressen; un allweil denselben Speiszettel uf dene Malefiz-Bremer Schiff: Montag: Erbssuppe mit Kartoffeln —“Heulmaier: „Un Abends warmes Wasser.“Wühlhuber: „Dienstag. Sauerkohl mit Kartoffeln —“Heulmaier: „Un Abends warmes Wasser.“Wühlhuber: „Mittwoch. Weiße Bohnensuppe mit Kartoffeln —„Heulmaier: „Un Abends warmes Wasser.„Wühlhuber: „Donnerstag. Reis mit Pflaumen —“Heulmaier: „Un Abends warmes Wasser.“Wühlhuber: „Freitag. Erbssuppe mit Kartoffeln —“Heulmaier: „Un Abends warmes Wasser.“Wühlhuber: „Samstag. Graupensuppe mit Pflaumen und Kartoffeln —“Heulmaier: „Un Abends warmes Wasser.“Wühlhuber: „Sonntag. Sauern Kohl mit Kartoffeln, wozu den Passagieren ein Stück Speck gezeigt wird —“Heulmaier: „Un Abends warmes Wasser.“

Um die Mitte des 19. Jhs. erlebte der Handel in Bremen eine Blüte, wie man sie bis dahin nicht für möglich gehalten hätte. Von den Geschäften, die mit den Auswanderern getätigt wurden, blieben jährlich mehr als eine Million Taler in der Stadt. Jeder Bürger profitierte davon; die Durchreisenden benötigten so gut wie alles und hatten zumeist auch noch das Geld, um gut einkaufen zu können.

Für sich genommen war aber die Auswandererfahrt eigentlich doch nur der aktuelle Anlaß, aus dem sich die Quellen zum Wohlstand Bremens öffneten. Wer nämlich in Amerika über freien Schiffsraum verfügte, konnte Rohstoffe nach Europa bringen lassen. Naturgemäß hatten die Auswandererschiffe am Ziel ihrer Fahrt sehr viel freie Kapazität. Das interessanteste am ganzen Unternehmen waren deshalb die Rückfrachten. Diejenigen Reedereien, welche die meisten Schiffe in der Auswandererfahrt eingesetzt hatten, waren schon vor der Hinreise auf ihre Kosten gekommen. Für den Rückweg konnten sie deshalb die Frachtraten sehr günstig kalkulieren, und jede andere Konkurrenz geriet ihnen gegenüber ins Hintertreffen.

Zurückkehrende Auswandererschiffe brachten Tabak und Baumwolle, aber auch verpackte Güter, wie Kaffee, Zucker, Reis, Tran oder Petroleum in Fässern. Es lag nahe, in Hafennähe entsprechende Verarbeitungsindustrien anzusiedeln. So wurde Bremens Hinterland, das bisher fast ausschließlich in landwirtschaftlicher Nutzung stand, sehr schnell für Verkehr und Wirtschaft erschlossen. In Bremen entwickelte sich bald der größte mitteleuropäische Tabakmarkt. Der dort ansässige Handel hatte auch die bedeutendsten Baumwollimporte zu verbuchen.

Teil II – Seite 286

Zu allem Überfluß stellte sich schließlich noch ein Erfolg ein, den nur wenige Leute vorausgeahnt hatten. Wir lassen uns darüber von einer Bremischen Zeitung des Jahres 1858 berichten. Es heißt dort: „Viele Bedürfnisse, welche man früher in Amerika gar nicht kannte, haben sich in Folge der deutschen Einwanderung schon jetzt dort eingebürgert. Die Deutschen in Amerika haben dieses Land hauptsächlich zu einem großen und einträglichen Absatzgebiet für uns gemacht; sie haben in erhöhtem Maß unsere Fabriken und Schiffe beschäftigt.“ An anderer Stelle heißt es dann wörtlich: „Wenn der Ausfuhrhandel Deutschlands nach den USA die erste Stelle einnimmt, so hängt dies wesentlich damit zusammen, daß die Bevölkerung Nordamerikas zu einem großen Antheil deutschen Ursprungs ist.“

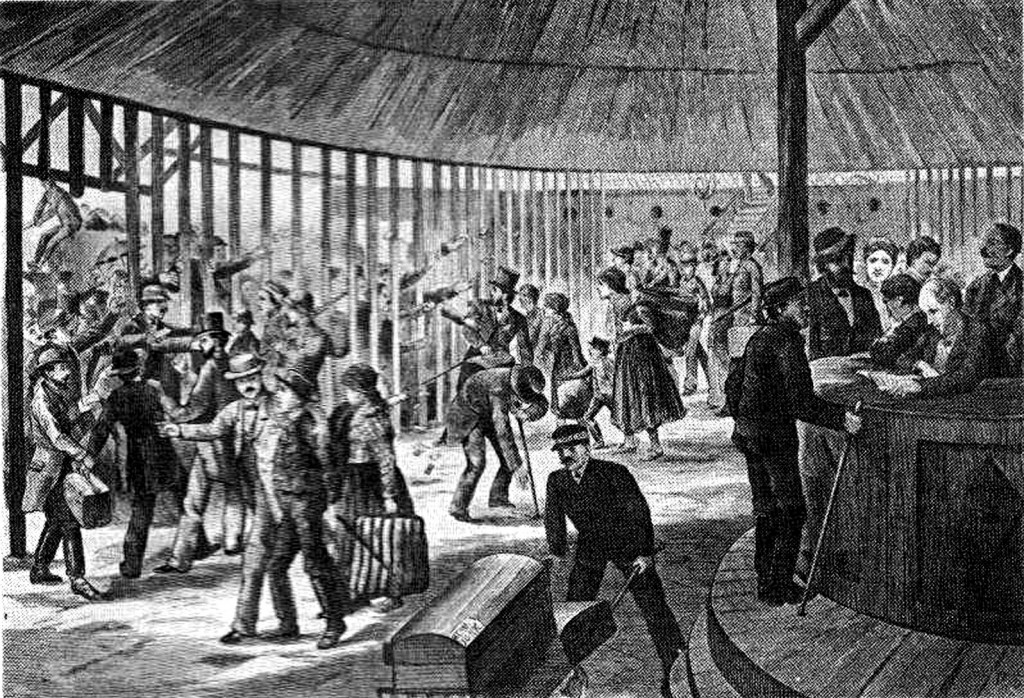

Angesichts des reichen Segens, den die Auswandererfahrt den deutschen Hafenstädten bescherte, könnte man die Hauptpersonen der ganzen Aktion beinahe vergessen; wir meinen die deutschen Auswanderer selbst. Auch wenn sie ziemlich viel Geld mitbrachten, ging es ihnen nicht sehr gut. Man denke nur an die beschwerliche Anreise, zunächst noch ohne Eisenbahn und immer mit viel Gepäck. Für die Übernachtung in Hafennähe gab es zahlreiche kleine Gasthöfe und später auch eigens gebaute Auswandererunterkünfte. Man hatte Wartezeiten in Kauf zu nehmen und durfte erst am Tag vor dem Auslaufen des Schiffes an Bord. Mit der Ausgabe der im Fahrpreis inbegriffenen Bordverpflegung wurde auch erst

Teil II – Seite 287

dann begonnen. So schmolzen die mitgeführten kleineren Vermögen allmählich dahin.

Wahrscheinlich hatte man gute Gründe, wenn die Schiffsführung den Komfort, den ihr Fahrzeug bot, erst im letzten Augenblick sichtbar machte. Ein Reisender, der zum ersten Mal das Zwischendeck erblickte, berichtete sehr bewegt von seinen Eindrücken: „Wäre Tausenden ein solcher Anblick verstattet gewesen, als sie noch schwankten — wie viele, o wie unendlich viele würden nie in ihrem Leben ein Schiff betreten haben.“

Wer Geld genug hatte, konnte sich allerdings die Zwischendeckspassage ersparen. An Bord gab es eine gewisse soziale Rangordnung. Obenan standen die Kajüt-Passagiere. In ihren reservierten Aufenthaltsräumen hatte man nur wenige Betten aufgestellt. Die Wände waren getäfelt. Von gutem Willen zeugte sonst auch noch das bescheidene Inventar, das aus einigen Hockern, einem Spieltischchen, einem Plüschsofa und vielleicht sogar aus einem verstimmten Klavier bestand. Der Kajütgast konnte sich Tischwein und andere Luxusartikel selbst kaufen. Seine Bordverpflegung war sonst die gleiche, wie sie auch die anderen Passagiere erhielten. Dafür zahlte er aber das zwei- bis dreifache der Zwischendeckspassage. In einem gewissen Sinn wurde er damit Gast des Kapitäns, weil dieser die Kajütpassage meistens als seine Privateinnahme verbuchen durfte.

Ein wenig billiger und sehr viel weniger komfortabel waren die 2. Klasse Kajüten. So nannte man gewöhnlich den Raum, der unter

Teil II – Seite 288

Abb II-6„Davon steht aber nix im Contrakt, daß mer Tag un Nacht in dem dunkle Loch Wasser schöppe muß.“ „Ja, sehn Se, Wühlhuberchen, de Pumpe is voll Dreck —.“ „Ah was, Pumpe, un nix z‘ fresse dazu — Herrgott, is das al Leb’n aui so ’nem Malefiz-Schiff!“ — „Ach Kott, ich wollte, ich wäre widder heeme — der Mensch is doch manchmal recht dumm —“ — „Halte Se’s Maul — s’is mer doch viel lieber, ich muß e Pumpe abgebe un Tag un Nacht bis am Nabbel im Wasser stehe, wenn ich nur ke Kerch und ke Hofchaisen mehr seh.“

der Poop vor den eigentlichen Kajüten lag; gelegentlich konnten auch Teile des Deckshauses dazugenommen werden. Hier brachte man bessergestellte Zwischendeckspassagiere unter, vor allem wenn sie sich über die allzu schlechte Unterbringung beklagt hatten, und erhob dafür ein Aufgeld, das zu den Nebeneinnahmen des Expedienten gerechnet wurde. Der Kajüt-Passagier der 2. Klasse lag nicht gerade in direkter Tuchfühlung mit anderen und fand vielleicht auch einige Möbelstücke zum Sitzen vor. Weitere Vorteile wurden ihm nicht gewährt.

Die Masse der Auswanderer fuhr im Zwischendeck. In der Regel war dies ein großer durchgehender Raum, den man durch Holzverschläge unterteilt hatte. Wie Regale zogen sich die zweistöckig aufgebauten Wohn- und Schlafgelegenheiten für jeweils 4 — 6 Personen entlang der Bordwände hin. Gleichartige Brettergestelle konnten auch mittschiffs errichtet sein; da es hier aber kaum jemand auf die Dauer aushielt, benützte man sie am liebsten zum Stapeln des Gepäcks. Von den Passagieren hatte niemand eine Ahnung, wie man derartige Stückgüter seefest zurren solle, und das seemännische Personal betrat das Zwischendeck nicht gerne. Sobald schwere See aufkam, fiel deshalb alles durcheinander und der Aufenthalt in den schmalen Korridoren des Zwischendecks wurde lebensgefährlich. Tische und Stühle waren nicht vorhanden. Frischluft gab es nur bei gutem Wetter; sie wurde dann durch die Lukenhäuser zugeführt, welche über den Niedergängen errichtet waren. Im allgemeinen reichte auch diese Lüftung niemals aus. Ein Reisender berichtete, aus den Lukenhäusern sei ständig ein „enorm widerlicher Duft“ hervorgequollen. Er sei eine Mischung aus den Ausdünstungen vieler Menschen und dem Geruch der Ladung gewesen.

Ein Problem für sich war die Bordverpflegung. Ein Segler, der nach Amerika fuhr, hatte nach Vorschrift Verpflegung für 13—16 Wochen mitzuführen. Die durchschnittliche Reisezeit betrug aber nur 6 — 9 Wochen. Die Proviant-Reserve war als Vorsorge für etwaige Unfälle auf See gedacht. Nach einer normalen Überfahrt mußte demnach annähernd die Hälfte des mitgeführten Proviants übrig bleiben; die Schiffsführung hatte aber kaum irgend welche Möglichkeiten zur Konservierung. Man hob die Bestände trotzdem bis zur nächsten Reise auf, was zur Folge hatte, daß den künftigen Reisenden halbverdorbene Lebensmittel angeboten wurden. Wenn etwas gar nicht mehr genießbar war, wurde es zwar vernichtet; die entsprechende Menge fehlte dann aber im Bestand und mußte an den Rationen eingespart werden.

Ein Durchschnittsspeisezettel sah etwa wie folgt aus:

- Sonntags: Salzfleisch, Mehlpudding und getrocknete Pflaumen.

- Montags: gesalzener Speck, Erbsen und Kartoffeln.

- Dienstags: Salzfleisch, Reis und Pflaumen.

- Mittwochs: Salzfleisch, Kartoffeln und Bohnensuppe.

- Freitags: Hering, Gerste und Pflaumen.

- Sonnabends: gesalzener Speck, Erbsensuppe und Kartoffeln.

Morgens gab es täglich Kaffee und abends Tee. Brot und Butter wurde einmal in der Woche ausgegeben.

Am schlimmsten stand es mit der Qualität des Trinkwassers. Oft wurden ungeeignete Fässer dafür benützt. Den voraussichtlichen Bedarf deckte man einfach aus den Flüssen. Wenn man merkte, daß diese Vorräte ungenießbar geworden waren, befand man sich längst auf hoher See. Quälender Wassermangel und Infektionskrankheiten waren häufig die naturgemäße Folge.

Selbstverständlich erkrankten sehr viele Passagiere auf diesen Schiffen. Schiffsärzte gab es nicht. Lediglich an Bord der Segler, die nach Australien gingen, fuhr ein sogenannter Heilgehilfe mit. Wer auf der Amerikafahrt krank wurde, ließ sich vom Steuermann kurieren. Mitunter hatte dieser sogar einen Kurs für erste Hilfe absolviert. Immer stand ihm eine Medizinkiste zur Verfügung. Zumeist hielt er sich aber an die bewährten Seemannsrezepte, von denen eines wie folgt lautet: „Wird eener krank, dat ist Seemanier, so kurieren wir ihn flugs mit Theewater un

Teil II – Seite 289

Grütze, weter krigt he nischt to freten.“ *

Zur Medizinkiste gehörte ein Handbuch, in dem der Steuermann von Fall zu Fall nachschlagen sollte. Was aber wirklich im Krankheitsfall geschah, erzählte ein Steuermann unterwegs und ein Reisender notierte das Rezept für die Nachwelt: „Wi moken denn die Medizinkiste apen un de Ogen dicht un sän: Gott segne den Griff! — und wat wi denn to faten kreegen, hulp ok meist heel good. Gefährliche Saken weem da nich in.“ **

Als Folge der einseitigen Ernährung litten sehr viele Auswanderer an Skorbut. Eingeschlepptes Ungeziefer machte den Aufenthalt in den überfüllten Räumen ständig zur Qual und ansteckende Krankheiten breiteten sich oftmals aus. Am meisten fürchtete man Cholera, Typhus und die Blattern. Die Leute scheinen aber damals robust und ziemlich unanfällig gewesen zu sein. Während der fünfziger Jahre weist die Statistik eine Todesrate von 1 — 3 % aus. Großes Aufsehen erregte 1867 ein Auswandererschiff der hamburgischen Reederei Sloman, auf dem mehr als 20 % der Auswanderer während der Überfahrt umgekommen waren.

Mit den mannigfaltigen Gefahren, die man auf einer derartigen Seereise vielleicht bestehen mußte, hätten sich die meisten Auswanderer abgefunden. Als ganz unerträglich wurde dagegen die psychische Belastung empfunden, der die Menschen im Zwischendeck ausgesetzt waren. Nach Vorschrift hätten jedem Auswanderer sein Schlafplatz und außerdem eine nicht näher bestimmte Aufenthaltsfläche von 12 Quadratfuß zugestanden. Je nach Belegung des Zwischendecks wurde aber dieser Mindestraumbedarf häufig unterschritten. Auf engstem Raum sperrte man eine zusammengewürfelte Masse Mensch zusammen; anomale Verhaltensweisen waren bei dieser Sachlage geradezu unvermeidlich.

Während der ersten Tage auf See vertrieb man sich die Zeit vielleicht noch mit Spielen und Gespräch. Die Reise dauerte aber viele Wochen. Einzelne Passagiere versanken in Apathie und wollten ihre schmale Koje nicht mehr verlassen; andere wurden ungewöhnlich aggressiv und verbreiteten Furcht und Schrecken um sich. Zank und Streit brach aus nichtiger Ursache aus. Beschwerden über die unsinnigsten Dinge waren an der Tagesordnung. Leute, die im bürgerlichen Leben viel auf sich gehalten hatten, begannen auf einmal zu stehlen.

__________________________

| * | Anm. d. Red.: Auf See ist das der Brauch: wenn einer krank wird, heilen wir ihn mit Teewasser und Grütze; außerdem wird er von der Verpflegung abgesetzt. |

| ** | Anm. d. Red.: Wir machen dann die Medizinkiste auf und die Augen zu und sagen: Gott segne den Griff! — was wir dann zu fassen bekommen, half auch meistens recht gut. Gefährliche Medikamente gab es in so einer Kiste nie. |

Teil II – Seite 290

Der Kapitän hätte die Aufgabe gehabt, als Schlichter und Richter aufzutreten; wenn er sich aber zu diesem Zweck den Zwischendeckspassagieren näherte, sah er sich dem geballten Mißtrauen einer überreizten Masse konfrontiert. Es ist ein vielleicht gar nicht ungewöhnlicher Fall bekannt geworden, in dem der Kapitän aus solchem Anlaß Ketten von Bord zu Bord spannen ließ. Anschließend ließ er verkünden, daß jeder Passagier erschossen werde, der diese Markierung zu überschreiten wage. Selbstverständlich wurde immer wieder der Versuch unternommen, eine Art Selbstverwaltung unter den Passagieren des Zwischendecks einzuführen. Viel ließ sich dadurch allerdings nicht erreichen. Leuten, die in der Masse unvernünftig reagieren, ist mit Vernunft schlecht beizukommen. Der Schriftsteller Friedrich Gerstäcker, der 1837 mit einem Auswandererschiff nach Amerika reiste, charakterisierte die von ihm beobachteten Zustände mit dem Satz: „Ein vernünftiger Mensch auf festem Land hat gar keine Idee davon, was für tolles Zeug selbst die ruhigsten und gesetztesten Leute oft an Bord eines Schiffes angeben.“

Es wäre heute naheliegend, den Reedereien einen Vorwurf daraus zu machen, daß sie die unerträglich erscheinenden Verhältnisse nicht abänderten. Wahrscheinlich gab es aber gar keine Möglichkeit dazu. So lange die Zeit der „wooden ships and iron Sailers“ dauerte, wurden den Passagieren die gleichen Lebensbedingungen und die nämlichen Verpflegungssätze geboten, wie sie das seemännische Personal von Alters her für angemessen hielt. Im Unterschied zum Passagier waren die Seeleute an das Bordleben gewöhnt, sie waren beschäftigt, weil sie nach bestimmten Regeln während der ganzen Reise harte Arbeit zu leisten hatten, und außerdem unterwarfen sie sich selbstverständlich der Marinedisziplin, die der Passagier gar nicht kannte. Die Verhältnisse änderten sich von selbst, als im Passagierverkehr das Zeitalter der Hochsee-Dampfschiffahrt anbrach.

Der Reeder, der in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts den Auftrag zum Bau des Auswandererschiffs „Theone“ gab, hatte schon etwas früher eine weitgehende Verbesserung der an Bord gebotenen Lebensbedingungen im Sinn. Die Schiffe, die man bis dahin in der Auswandererfahrt einsetzte, waren zumeist Frachtsegler, die jeweils eine behelfsmäßige Einrichtung für die Personenbeförderung erhielten. Die „Theone“ sollte nun eine Bark werden, bei deren Entwurf man von Anfang an den speziellen Erfordernissen der Passagierfahrt Rechnung trug. Eben aus diesem Grund interessierten wir uns so sehr für die Inneneinrichtung. Bei aller Unbequemlichkeit müßte sie eigentlich den optimalen Zustand erkennen lassen, der in der Zeit der Segelschiffe möglich war, oder für möglich gehalten wurde.

Abb II-1 — II-6 aus den „Fliegenden Blättern“ 1845 ff. Abb. II-7 aus der „Illustrierten Welt“ ca. 1902